原文作者:德夫林,斯坦福大学数学教授,英国数学科普作家。

翻译作者:心一,就读于南开大学数学专业。

投稿可发至邮箱1178853280@qq.com,详情参见征稿说明。

一直以来,中学致力于讲授数学的技巧,很少讲数学是什么,学生因此认为数学就是学习并应用相关技巧以解决特定问题的一门学科。这有点像把足球运动看作是运用策略让球进门一样;二者确实点出了一些关键,但同时也丢掉了对整个图景的认识。

当然,考虑到中学课程安排的需要,上述情形容易理解,然而这种安排所导致的后果也不容小觑。尤其在当今世界,对数学的深度,广度,效力以及局限有一个基本的认识对于每一个人都大有裨益。这些年来,我(指Keith Devlin教授)见过许多数学相关专业的人,比如工程,物理,计算机甚至数学专业本身,他们告诉我,从小学到大学一路学下来,他们还是不知道数学到底是什么。只是在后来偶然的情形,当接触到数学某一部分真正的本质时,他们才开始感受到数学的魅力。

Ⅰ 不仅仅是算术

当下科技使用的数学,绝大部分是近三百年的成果,有些甚至只有一百年。然而中学的传统课程,却是至少三百年前甚至两千年前的知识。讲授历史如此悠久的内容无可厚非,正如谚语所云:物尽其用。事实上,八九世纪阿拉伯世界商人为提高交易效率而发展的算术依旧有用,区别只在于他们手算我们用电子表格。随着时间推移,社会进步,对新的数学的需求也日渐凸显,相应的教育也应与时俱进。

据研究,数学始于一万年前数和运算的发明,接下来的几个世纪,古埃及人和古巴比伦人在此前基础上发展了几何学和三角学。对上述文明而言,数学就像菜谱,实用为上(“对一个数或一个图先作这个,再作那个,就会得到想要的结果”)。公元前500年到公元300年,数学进入希腊新纪元。古希腊人对几何有特殊的偏爱,他们用线段长度来表示数字,当发现没有数字可对应的长度时(无理数的发现),他们的研究止步了。

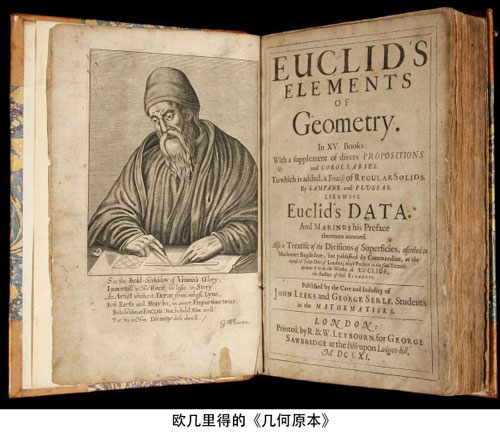

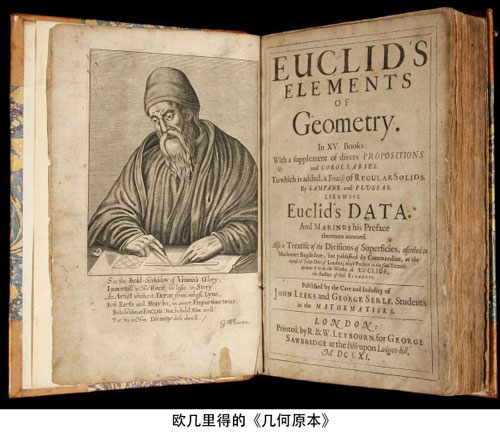

事实上,数学正是从希腊时期开始被当作一门严肃的研究,不再像以前作为度量或计数技巧而存在。大约公元前500年,米利都的泰勒斯最早引进了现在被公认为数学基石的概念:定理,即数学论断可以通过形式推理得到证明。泰勒斯所指出的道路,在欧几里得的《几何原本》中体现地淋漓尽致,《几何原本》也因此成为继《圣经》之后流传最广的经典。

到第一个千禧年的前半页,印度人发明进位制,伊斯兰世界的学者在后半页将其进一步深化,到中世纪欧洲南部掌握了这一方法,此后数学的发展未曾停步,持续至今。与此对照,中学的课程在包含上述内容之外,只增加了两门新课程:初等微积分和初等概率论。也就是说,过去三百年发展起来的学科无一入选中学课程,而我们用的大多数数学正好就是这二三百年发展起来的!

因此,对数学的认识只局限于中学的人,就不大能理解数学研究其实是一项普世而经久不息的活动,也不会理解数学会像空气一样弥漫在日常生活中。比如很少有人知道,美国哪个机构雇佣了数量最多的数学博士(答案是国家安全局,为其效力的大多数数学家的主要工作是破解密码,以此帮助安全局获取被加密了的信息)。

近一百年来数学的发展可谓爆炸式。20世纪初,数学包含十二个子学科:代数,几何,分析以及其他。现在,这个数字增长到60~70,有些子学科比如代数或拓扑,可进一步分为子子学科,其他比如复分析或动力系统,则完全是新领域。数学自二十世纪八十年代以来爆炸式的增长,也革新了我们对数学的认识:数学是研究模式的科学。依据这个认识,数学的任务是界定并分析抽象的模式——数值的模式,形状的模式,运动的模式,表现的模式,选举的模式,可重复的随机性的模式等等。这些模式可以是真实的,也可以是想象的,可以是可见的,也可以不可见,可以是静态的,也可以是动态的,可以是定性的,也可以是定量的,可以是实用的,也可以是好玩的:从实际背景到思维创造,它们可以是世界的任何模式。不同的模式对应不同的数学分支,比如:

●代数与数论研究数和计数的模式

●几何研究形状的模式

●逻辑研究推理的模式

●概率研究随机性的模式

●拓扑研究紧密度和位置关系的模式

●分形理论研究自然界自相似性的模式

Ⅱ 数学符号

各种天书般的符号——代数表达式,复杂的公式以及几何图表——是人们对现代数学的基本印象。数学家如此依赖抽象符号,某种程度反映了他们所研究的模式本身的抽象性。

现实世界不同的领域需要不同的表示方法,比如研究地形分布或者给初来乍到的人指路,最好是画个地图,而非文字说明。类似地,我们通过城市规划图来定位某个建筑,用曲谱记录乐曲。

在分析处理各种抽象的模式和结构时,数学的符号,概念以及程式被证明是最佳的选择。比如我们熟知的加法和乘法的运算律,运用代数符号极其方便有效。我们以加法交换律为例:

(文字形式)两数相加,顺序无关

(代数形式)m+n=n+m

上述例子只是对数学抽象性的惊鸿一瞥。对大部分的数学分支,假如不用抽象的符号,数学将不可避免的繁复。也因此,符号系统伴随数学的发展稳步增长。

符号进入数学,一般归功于法国数学家弗朗西斯·韦达。其实,公元250年亚历山大里亚的丢番图就已经开始使用代数符号。他的十三卷经典《算术》(现存6卷)公认是最早的代数教科书。在书中,丢番图用特殊符号代表未知数,未知数的幂以及减法和等号。

现在的数学书充斥各种符号,但符号之于数学正如乐谱之于乐曲。一段谱子代表一段曲子,谱子只有被唱出来或者演奏出来才成为灵动的曲子,也就是说,乐曲存在于我们的思维中而非纸上。对数学而言,道理也是如此:符号只是数学的表示,当经过专业人员(这里指受过数学训练的人)的解读,抽象的符号有了意义,数学如交响乐一样回响在读者的脑海中。

回到本节开头,再次强调:数学符号的抽象在于数学对象本身的抽象。抽象的数学可以帮助我们理解世界的运行模式。1623年,伽利略写道:

自然这本大书只有掌握它的语言的人方能读懂,这语言就是数学。

事实上,物理学可以用数学语言精确地描述。我们用飞机的例子来说明,数学何以帮助我们理解物理定律。喷气式飞机飞行时,我们是看不到任何向上托它的力量的,只有借助数学,我们才能理解那股隐形的力量。而这股力量,最早由十七世纪的伊萨克·牛顿所研究,经过几个世纪数学和工程的持续发展,我们终于能够制造出实际的飞机。这个例子很好地凸显了数学的力量:让不可见变成可见。

Ⅲ 大学水准的数学

经过前述对数学历史的回顾,现在我们来说明大学数学与中学数学的本质区别。

大约150年前,虽然当时的数学已远远拓展到数之外的范畴,但数学家依旧认为数学的本质是计算,对数学的精通就意味着能够做复杂计算或者熟练推演符号。大体上,中学数学正是在这样的传统观念中建立起来。

直到19世纪,随着数学家攻克更复杂的问题,他们发现直觉并不总是能引导下一步的研究,相反,之前为解决实际问题而发展出来的方法可能会引出违反直觉的结果,比如Banach-Tarski悖论就是一个例子。这个悖论讲的是,理论上,我们可以把一个圆球用某种方式切成小块然后重新组合,就能得到两个(是两个,你没看错)和原来一样大小的圆球。

由此开始,数学迈入了只能在其内部理解自身的新阶段。(因为Banach-Tarski悖论在数学上无懈可击,其结论虽然诡异,我们依旧要承认它)类似上述只能在数学上加以说明而不可能借助其他方式验证的结果,促使数学家用数学方法来检验数学本身。

19世纪中期开始的这种“内省”,让数学家对数学有了全新认识:数学的重心不再是计算求解,而是理解抽象概念和关系,数学由强调“实操”转变为注重“理解”。数学对象不再局限于特定的函数,而是某一抽象性质的载体,证明不仅仅是按照规则变换对象,而是从概念出发进行逻辑推演。

这次观念革命,彻底改变了数学家对数学的看法。然而对数学家之外的人,世界依旧如常。人们真正感觉到变化,是从大学课程开始。比如说你是一个数学专业的大学生,初次接触“新数学”,结果被折磨地死去活来,你很可能会问候狄利克雷,戴德金,黎曼以及所有其他发明这些该死的知识的人。

下面再用一个例子来说明这种转变。十九世纪之前,数学家对函数的普遍看法是,诸如y=x²+3x-5这样给定x生成y的式子是一个函数。然后逆天的狄利克雷出场,他说:忘掉那些式子吧,多想想函数的输入-输出机制。函数,就是能把一个数变成另一个数的法则。这法则,不必非得是代数表达式,甚至,都不必局限在数的范围内:只要能把一类事物变成另一类事物,这样的法则就是函数。

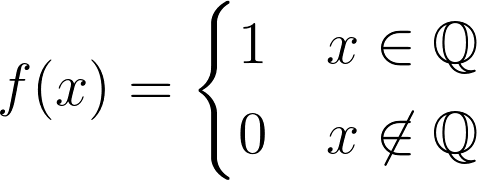

依据这一看法,下面的定义就是一个函数:

x是有理数时,f(x)=0

x是无理数时,f(x)=1

试试画一下这个函数的图像!

由此开始,数学家转向研究抽象函数的特征而非代数表达式,比如不同的起始值是否总能对应不同的函数值?(这样的性质叫做单射)

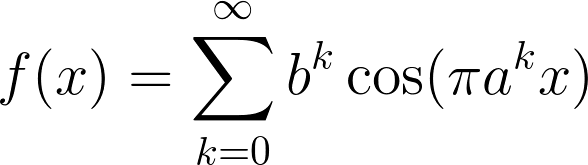

这条抽象的道路为数学其中一个分支的发展立下了汗马功劳,这个分支即实分析。在实分析中,抽象函数的连续性与可导性是主要研究对象,所使用的“δ-ε(读作“德尔塔-埃普西隆”)定义”,直到今天,仍然是微积分课程的拦路虎。

到十九世纪五十年代,黎曼根据可微性定义复函数,在此之前,伟大的高斯首次把带运算的集合作为数学对象加以研究,由此定义了模剩余类。高斯思想的后继者,戴德金,则进一步研究环,域和理想,而这些概念,也是带某类运算的集合。

类似的变化,不一而足。

像大多数的变革一样,十九世纪的这次转变也有久远的渊源。古希腊时期,数学就从单纯的计算被提升到思维体操的高度,到十七世纪,微积分的另一发明人,莱布尼茨,则对数学的两方面都进行了研究。即便如此,直到十九世纪数学还是被当作解决问题的手段。生活在今天的数学家可能很难感受当时的冲击,而这场变革就这样悄悄地发生,渐渐地被遗忘,默默地影响数学的走向。本书就是在这样的背景下,怀着为读者提供理解现代数学的思维工具的使命而诞生。

十九世纪后半页的新数学成为大学数学的主旋律,但是高中的数学内容没有受到任何影响,正因如此,你需要一本这样的书(《Introduction to Mathematical Thinking》)来完成思维的转变。事实上,六十年代有过所谓的“新数学”运动,但大学数学系的精神被高中严重曲解,以致运动很快就被叫停。

对十八世纪的数学家而言,计算和理解同样重要,十九世纪的革命只是二者孰重孰轻的区别。但六十年代高中老师的解读却是,“忘掉计算,专注理解”,这种荒谬的论调遭到数学家Tom Lehrer的嘲笑,他在自编的歌曲「新数学」中写道:答案不知道,方法最重要。最终,“新数学运动”几年后惨淡收场,退出高中。

自由社会的教育政策就是这样,不知道未来会不会再来一次“新数学运动”?我们也不知道社会是否期待这样的改变,教育界就学生是否应该先掌握计算技巧然后再作抽象研究还有广泛的争议。

Ⅳ 为什么你应该学数学

至此,你应该明白,数学在十九世纪的变革(从强调计算到注重理解),只局限于以研究数学本质为己任的数学家群体。对于大多数的科学家,工程师以及其他在日常工作中用到数学的人来说,数学只是计算工具,直到今天依旧如此。甚至,计算在今天的重要性和广泛性远超历史的任何时期。

因此,在数学家之外的人看来,十九世纪的变革更像是内容的扩张而非焦点的转换。对于今天的大学生,学校期望他们不仅要掌握解决具体问题的技巧,同时也应清楚背后的思想并能从数学上证明他们所使用的方法。

这样的要求是否过分?这难得不应该是数学家的事情么?对于那些只是为了找份好工作而不得不学数学的学生来说(比如工程类专业),为什么也如此高要求?

有两个原因(剧透下:只有两个,并且这两个本质上是同样的意思)。

首先,教育不仅仅是职业培训。作为人类伟大文明的成果之一,数学应该和科学,文学,艺术以及历史一道,被当作文明珍宝而一代代传承下来。我们学习不仅仅是为工作和职业,职业技能只是教育给予我们的很小一小部分。

这一条毋庸置疑,接下来我们说工作技能的原因。

众所周知,很多工作需要数学技能。事实上,大多数行业对数学能力的要求远非我们想象的那么简单,这一点,找工作的同学会有深刻体会。

这些年的经验告诉我们,每一次产业升级都会产生巨大的人才缺口,这些人才必须具备相应的数学技能。实际上,如果更细致的考察这些技能,我们可以把它划分为两类。第一类,给定一个数学问题(即实际问题已经被归结为数学模型),解决之。第二类,抛给一个实际问题,比如说制造问题,能否识别出关键因素并用数学语言表述出来(即建模),然后解决之。

以往的情况是,社会对第一种技能需求巨大,对第二种需求很小。而数学教育能够培养兼具两种技能的人,虽然主要精力在培养第一种技能,但总会有人脱颖而出,掌握第二种技能。如此皆大欢喜。但在当今社会,随着企业创新加快,第二种技能,即跳出数学框架来思考问题的能力,开始取代第一种技能的地位。顿时,一切都不好了。

掌握这种(第二种)技能的人,最关键的,是要对数学的力量,应用范围,何时不可用何时可用以及如何应用有一个整体的认识。在此基础上,他们还需掌握一定程度的,不一定非得精通的数学知识。更重要的是,他们能在跨领域的团队中懂得合作,能够从新的角度看问题,有快速学习能力,然后应用已知方法解决新问题。

那我们应如何培养这样的学生?答案是:注重培养技巧背后的数学思想。古语有云,授人以鱼,不如授之以渔。对新时代的数学教育而言,道理也是如此。因为我们有太多的数学知识,并且新的还在不停增加,小学到大学的16年时间里,不可能全部掌握。即便掌握了,等到大学毕业开始工作时,有些知识已经过时,新的知识又成了风尚。因此,数学教育应该教会学生如何学习。

十九世纪数学内部激增的复杂性引发了数学从计算到概念理解的变革,150年之后的今天,在社会变革是由更复杂的数学所推到的背景下,数学那一次变革的重要性就不仅仅是对数学家,而是对所有想应用数学的人!

到现在你应该明白,为什么十九世纪的数学家要转换焦点,同时也应明白,为什么五十年代以来的大学生不仅要会计算也得掌握背后原理。换句话说,你应该明白了大学之所以逼着你学数学的良苦用心,比如能够顺利读完这本书。最后,希望你能够意识到数学对你人生的价值,而不仅仅是通过数学考试这么简单。

微信、手机QQ搜索关注 DuoDaaMath 每获得更多数学趣文

新浪微博:http://weibo.com/duodaa

微信、手机QQ搜索关注 DuoDaaMath 每获得更多数学趣文

新浪微博:http://weibo.com/duodaa